DHSZ校友访谈|走向AI与金融的十字路口 Howard Huang

DHSZ校友访谈系列一直致力于记录那些从校园走向世界的故事。无论他们如今身在何处,校友们在不同领域的探索,都在不断延伸着德威教育的精神与影响力。

从学术研究到职业选择,从初入大学的适应到职场中的转变,每一位受访者都以自己的方式诠释了“成长”的意义。他们的经历提醒我们,学习并不止于课堂,真正重要的,是如何保持思考与好奇,在不断变化的世界中找到属于自己的方向。

今年,我们希望让这场对话更进一步,不仅是校友与母校的重逢,更是学生与未来的相遇。我们邀请在校学生加入制作团队,以“学生采访员”的身份,与校友面对面交流,提出他们最想了解的问题。从策划、采访到拍摄,他们以自己的视角,为这个系列注入了新的活力与共鸣。

本期内容

本期访谈,我们对话 2016届毕业生Howard Huang。他从DHSZ走向伦敦政治经济学院,以一等荣誉毕业后,加入普华永道伦敦总部从事人工智能研究,如今在 英国伦敦的Ki Insurance 担任算法工程师,探索AI与金融的结合。

在访谈中,Howard 分享了他如何从统计与金融转向人工智能领域,讲述了在普华永道组建AI研究团队、推动企业技术变革的经历,也谈到在跨文化环境中管理团队、持续学习与适应变化的体会。通过他的故事,我们可以看到AI时代下新型职业路径的形成,以及在快速发展的科技浪潮中如何保持思考与判断。

Howard Huang|德威2016届毕业生

- 伦敦政治经济学院(LSE)本科,统计与金融专业,一等荣誉

- 普华永道伦敦总部(PwC London)近6年,从实习生成长为AI研究经理,联合创立前沿生成式AI研究团队

- 现任 Ki Insurance 算法工程师(风控量化 & 投资组合算法)

13年级学生Erin作为学生嘉宾采访员参与了本期对谈。她的大学申请方向是传媒专业,因此希望在与校友的访谈中,提前了解传播与传媒领域的实践。借由这次对话,她从校友的经验中了解了技术与沟通之间的关联,也感受到在任何领域中 “软实力” 与 “终身学习” 的重要性。跨代的对话让校友的故事在新一代学生中继续延展,也为学生提供了向真实世界学习的窗口。

统计与金融到AI研究:兴趣与方向的共振

对许多学生而言,“未来要做什么”往往不是一开始就能回答的问题。Howard认为,学业和职业的选择更像是一场试探与迭代的过程。他在伦敦政治经济学院主修统计与金融,但真正点燃他热情的,是数据背后更深的逻辑与计算思维挖掘数据背后隐藏的规律和商业价值。正如他所说:“人的一生是很长的……学生阶段离社会还有一定距离,所以你很难在这个阶段就搞清楚自己未来要做什么。”

正是在不断尝试中,他发现AI作为统计学的延伸领域,既有广阔的理论探索空间,又有丰富的商业应用场景。通过参与实习与 Kaggle AI 比赛,他逐渐从 “兴趣” 走向了 “实践” ,在过程中验证了自己的方向感。Howard的经历提醒我们:在不确定中探索,在实践中校准。 与其等待理想答案,不如让行动本身成为试探的起点。在Howard看来,教育的意义不只是学习知识,而是不断更新自我与世界之间的关系 — 让不确定成为一种能力,而不是焦虑的来源。

技术浪潮中的窗口期:主动比等待更重要

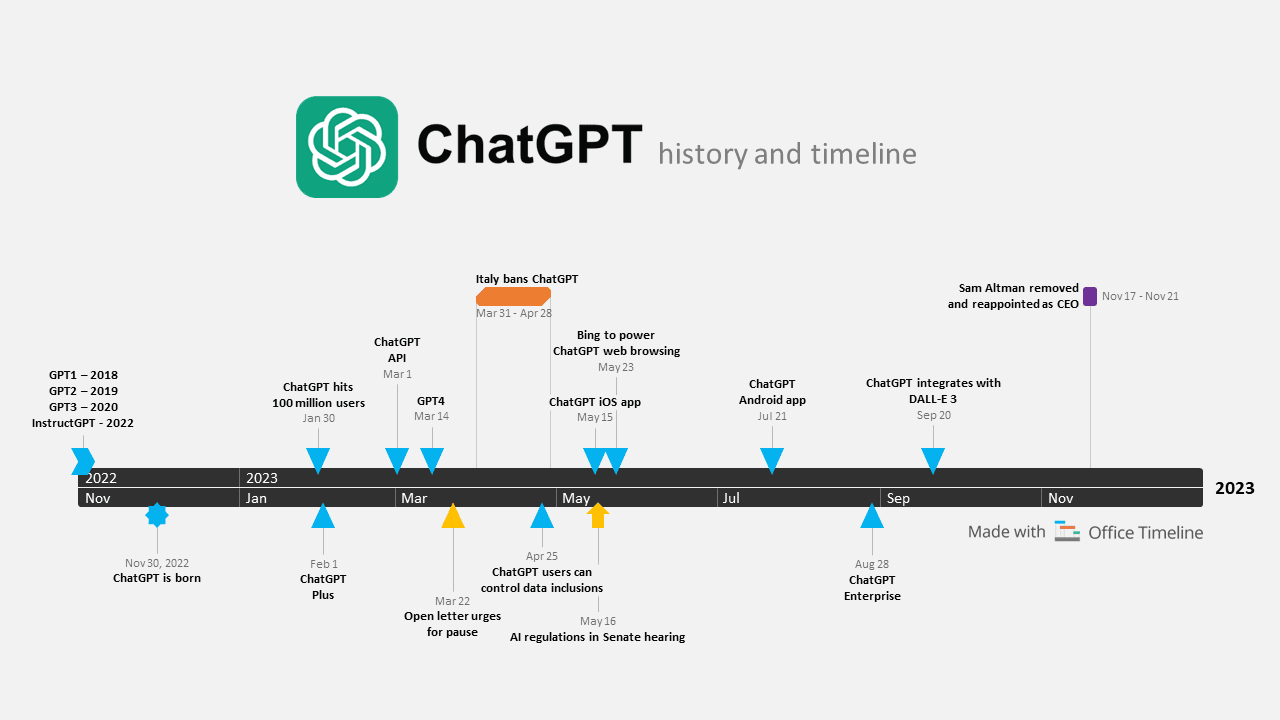

Howard进入普华永道时,生成式人工智能/自然语言处理还只是科技圈的小众议题。直到2022年秋,他与技术主管决定成立一个课外研究项目,探索生成式AI的潜力。

“我们那个时候还没有出GPT-3.5 ……于是我们先成立了一个很小的项目组,它都不算被官方承认的。”

当GPT-4问世,生成式AI成为行业焦点时,他们的团队已在实战中积累经验,研究重点也不再仅限于生成式AI,并迅速扩展为三十多人的业务小组,协助了普华永道英国重塑他们的的AI战略。这背后体现的不只是技术敏感度,更是一种在模糊中行动的勇气。技术革新的窗口期往往转瞬即逝,而等待“稳定信号”的人,或许只能在浪潮退去后追溯他人的脚印。Howard的做法为正在学习的同学们提供了启示 — 趋势不会等待谁,重要的是敢于在“不确定”中启动。

专业之外的挑战:从“做事”到“带人”

当谈到在普华永道带领AI团队的经历时,Howard并没有强调算法或模型,而是讲了一个几乎所有管理者都会遇到的问题:“如何带人”。他举例,在多元文化的团队中,冲突有时并非源于目标不一致,而是节奏与期待的差异。有人追求效率,有人注重深度;两者都有其合理的地方,却容易在合作中相斥。

“有些人他可能比较卷……但有些人喜欢稍微chill一点的节奏。其实快和慢各有好处,我要做的是协调两个人,让整个组保持良好的氛围。”

这段经验道出了管理的核心:领导力并非指挥,而是调和。 理解差异、稳定情绪、重建共识。 这些“软技能”往往比硬实力更决定团队能走多远。科技可以重构结构,但沟通与信任才是推动人群前行的能量源。这也是他认为“软技能”之所以重要的根本原因,因为管理的本质,不是指令,而是连接。Howard的反思也印证了德威一贯强调的理念,教育不止塑造知识,更塑造面对复杂关系的心智。

尊重多样性:沟通力的底层逻辑

当被问到对学弟学妹的建议时,Howard谈到了他对沟通力的理解:不是表达技巧,而是一种理解差异的能力。

“软技能的根本,是人与人之间对于多样性的尊重……面对挑战性的观念时,很多时候我们容易被动防御……所以要先稳定情绪,再去想他为什么这么说。”

在快速变化的世界中,观点的碰撞几乎不可避免。Howard提倡的“先停顿、再发声”正是高质量对话的起点。沟通的价值,不在于赢得争论,而在于拓宽理解。这种态度与他在AI研究中的思维方式如出一辙,在算法中寻找结构的多样性,在团队中容纳思想的多样性。两者殊途同归:都是在复杂系统中寻找平衡与秩序。对即将步入大学的学生而言,这是一种远比技术更稀缺的能力:以开放心态对待不同,以理性温度面对不确定。

德威的延续:从社团到职场的“隐性训练”

Howard最怀念的,是在德威时期的社团和活动。World Scholar’s Cup、演讲和辩论、Video Challenge…… 这些看似 “非学术” 的经历,却成为他后来最具迁移价值的能力基础。

“如果你在德威做了这些社团,到大学就会更容易加入社团,因为你已经有前置经验。这些社团的组织经验让我在大学和职场中都更自信,也更敢表达自己的想法。”

在LSE,他继续承担社团组织角色,举办Python工作坊、参与策划中国发展论坛活动。那种从“被动参与”到“主动创造”的转变,正是他职业生涯最早的雏形。Howard总结道,这些经历让他在面对公众时更从容,也让他明白“表达力”不是天赋,而是被反复训练出的自信。谈及在德威竞赛的经历,Howard提到WSC与数学比赛的训练价值: 不是输赢,而是心理韧性。

“有一些事情你确实反复经历,反复经历以后,你就会慢慢习惯它,应对更加自如。” 这种“脱敏”让他在公开表达、求职面试乃至客户沟通中更加从容。他笑着说:“现在的社会几乎要求所有人都能在众人面前表达自己。” 持续练习让表达从焦虑变成工具。 这是现代社会中每个人都应主动培养的能力。这些在德威累积的前置经验也体现了教育的意义 — 不是消除不安,而是帮助你在不安中仍能表达自己。

理性看待AI:技术不是神话,而是生态

谈到当下火热的AI话题,Howard的观点冷静而深刻。他指出,生成式AI的价值在于“知识重组”,在知识密集型领域(如制药研发或文献挖掘)中具有突破性潜力。但与人类具备顿悟式学习的“通用智能”(AGI)相比,它仍可能有结构性差距。

“AI不是一个单一领域……它是一整个生态系统,从数据、安全到算法再到应用,每个环节都在变化。”

Howard的观点不只是技术分析,更是一种认知态度:热潮不代表真理,保持怀疑才是理解的起点。他认为,未来真正的竞争不在模型,而在应用生态 — 谁能在AI的链条中找到人与技术的最佳接缝,谁就能创造新的价值。在这个认知基础上,他的结论更像一条信念: “唯一确定的,就是学习的必要。技术进步得很快……最大的可能性是,你会不断需要去学习,不断去改变。” 这句话不仅是职业建议,更像是一种时代命题。

求知若渴,大智若愚:一种心态的恒定值

当被问到如何概括自己的成长时,Howard引用了乔布斯的名言:

“Stay hungry, stay foolish — 求知若渴,大智若愚。”

在AI这样高速变化的行业里,保持好奇、保持谦卑,是他不断前进的核心动力。面对变化,他不试图追求“正确”,而是保持渴望与不满足。

“永远不要满足于现状,” 他说,“用学习去推动自己,也用发明去改变不便利的世界。”

在AI与人类共进的时代,这或许就是最重要的品质:好奇心,是唯一不会被取代的智能。

成长于德威,绽放于人生

在这一期的访谈中,我们不仅听到了 Howard 从金融走向人工智能的探索,也看见了一个德威学子在不断变化的世界中,如何用理性与好奇书写自己的方向。他让我们重新思考“成长”的含义:它不是一条被规划好的路,而是一场持续的对话:与知识、与时代,也与自己。

与此同时,学生采访员 Erin 的加入也让这场对话多了一层新的意义。对她而言,这不仅是一场采访,更是一次提前与未来接轨的练习。从校友的经历中,她获得的不只是经验,更是勇于去提问、去探索、去面对未知。

这正是 DHSZ 校友访谈系列的初衷所在。我们希望每一次相聚,都是一次灵感的传递;让离开的校友与仍在校园的同学,通过对话重新连接,在不同的阶段,继续彼此启发,共同成长。